Alan Affichard est un artiste français qui utilise de multiples médiums. Ses projets sont majoritairement axés sur l’installation et tendent vers la performance. À travers des dispositifs sonores qu’il crée, il vient ajouter une nouvelle dimension à ses œuvres, allant de l’expérimentation à un projet musical. Cette interview a pour but de découvrir son parcours ainsi que le projet Fluid Synth réalisé lors de sa première année au Fresnoy, qui a été exposé en 2024 lors de l’exposition Panorama 26.

- Quelle était ta pratique avant le Fresnoy ?

« J’avais plutôt une pratique d’installation et de performance, beaucoup de performances, où j’avais fabriqué des instruments électro-acoustiques avec lesquels je jouais et que j’activais aussi au sein d’installations. Pour moi, l’entrée au Fresnoy était un peu la continuité de ce projet. Depuis déjà 5-6 ans maintenant, le son a toujours été là. Comment est-ce que je peux produire des objets sonores, comment est-ce que je peux faire du son à partir d’objets que je crée, des sculptures sonores ? »

- Et quelle a été la raison de cet intérêt pour le son ? À quel moment cela s’est-il développé ?

« Déjà à l’école des Beaux-Arts, il y avait cette intuition de travailler le son. J’ai toujours écouté beaucoup de musique et ça m’a toujours inspiré. Et en même temps, je ne savais pas forcément que je pouvais faire ou composer de la musique, etc. Donc à un moment donné, fabriquer des objets plutôt que de jouer avec un instrument traditionnel m’a semblé une bonne idée d’expérimentation. »

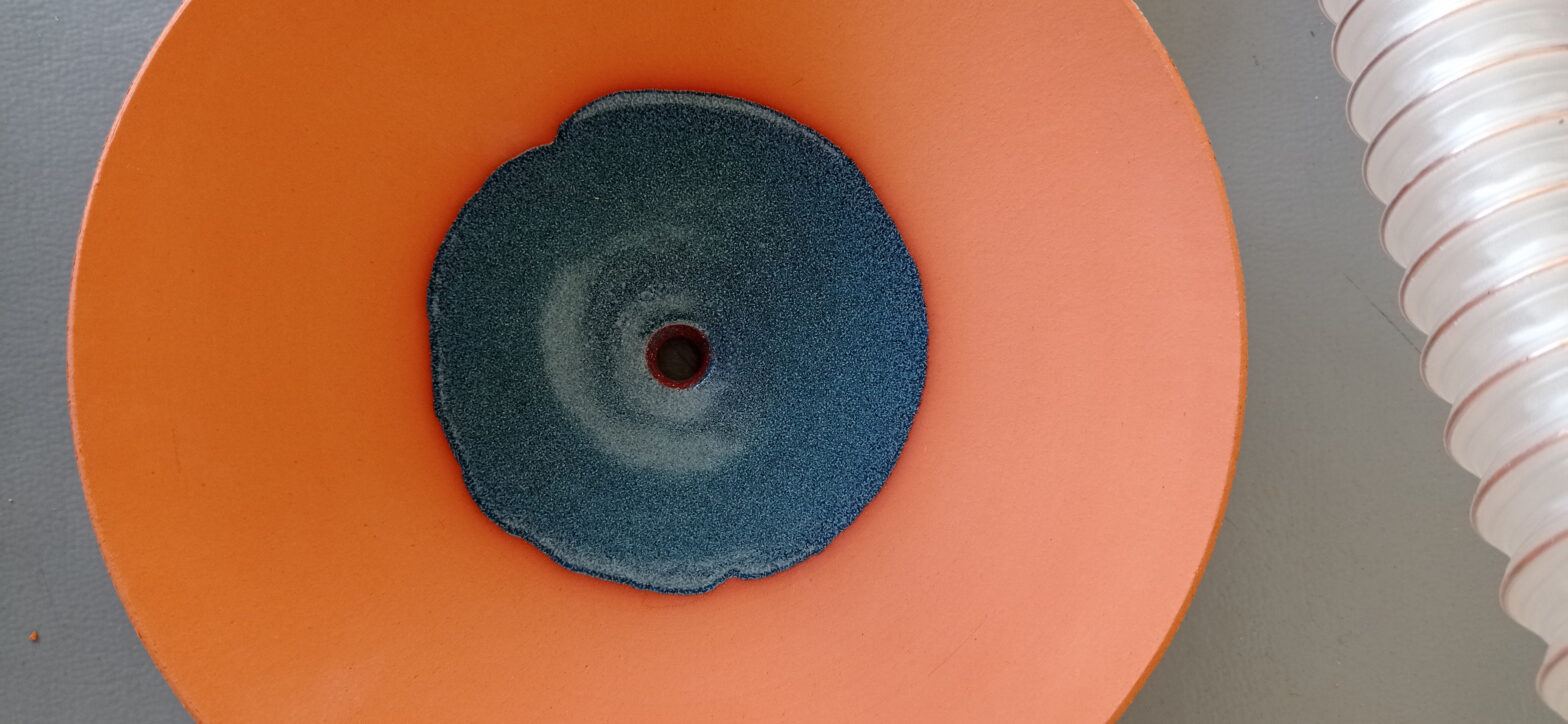

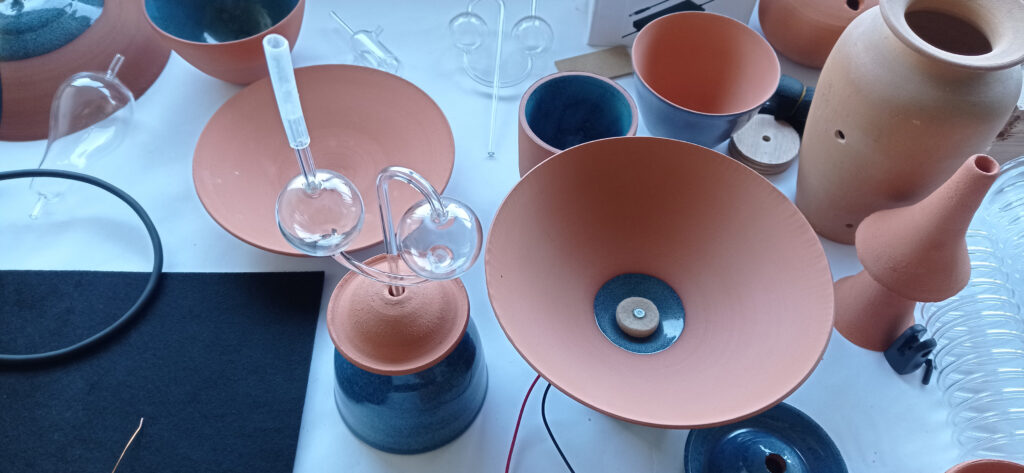

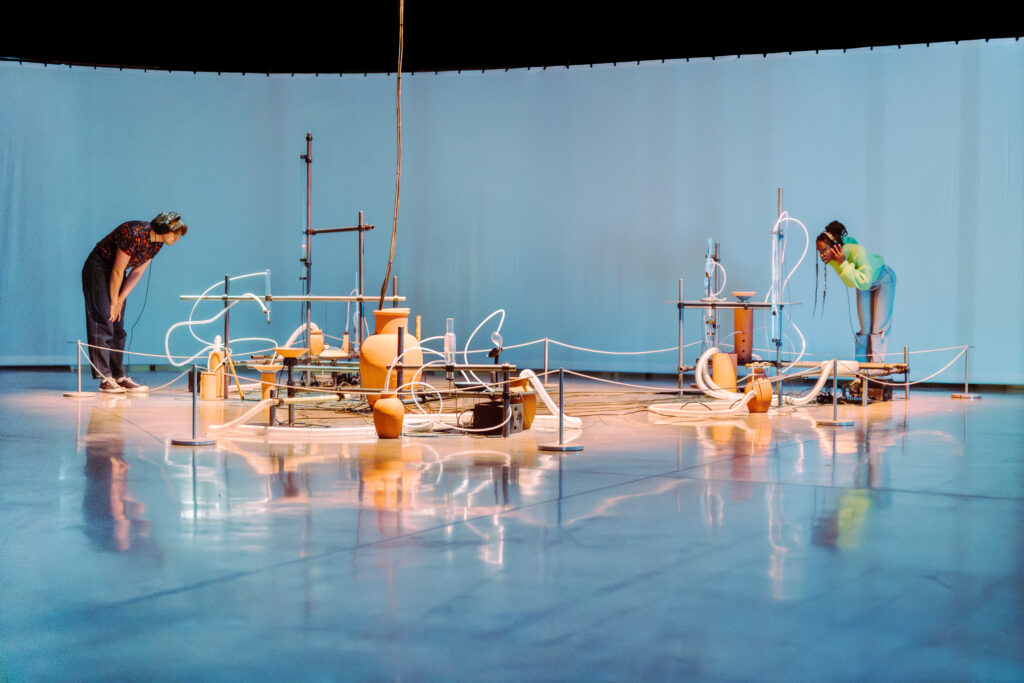

Sélections d’images sur le processus de création de l’œuvre Fluid Synth, pour Panorama 26, installation sonore, céramique – verre, 2024

Fluid Synth, l’expérience sonore

Cliquez sur le player ci-dessous pour écouter un enregistrement sonore de l’installation Fluid Synth.

- Quel est selon toi le point fort de ton projet Fluid synth, l’installation présentée dans l’exposition Panorama 26 ?

« Je pense que c’est toute la question de trouver de nouvelles formes de production de son, comment l’écouter, une recherche aussi à travers la matière. De fabriquer des objets, qui aussi sont vraiment inspirés ou en tout cas prennent forme à travers des recherches sur l’artisanat, sur plein de disciplines qui vont se croiser, des recherches scientifiques, des recherches artisanales, aussi des expérimentations qui sont faites au travers et avec ces pièces, qui construisent ou qui co-construisent l’œuvre.

En tout cas, je trouve que ça, c’est un point fort. Et le fait que ce soit un projet qui vient, comme je disais, croiser plein de disciplines. Ça, c’est vraiment très important pour moi. Que ce soit des disciplines de sciences dures ou même des choses beaucoup plus expérimentales, ça croise même aussi des domaines pédagogiques. Voilà, plein de choses. En fait, pour moi il n’y a pas de hiérarchie de ce savoir-là. »

- Quelles étaient tes premières idées pour le projet ? Sont-elles très différentes de ce qui est maintenant dans l’exposition ?

« Non, j’ai envie de dire, c’est assez… Si je reprends mon premier texte que j’avais écrit pour la candidature du Fresnoy, c’est assez fidèle à ce que j’avais en tête, parce que ce projet, je l’avais déjà en tête depuis un moment. Pour moi, c’est l’idée de finir aussi toute une recherche sur le vent et sur l’eau comme vecteurs de son. Et voilà, j’avais aussi envie de passer à autre chose, mais j’avais envie de finir avec une installation, donc d’activer des instruments au travers d’une installation, me frotter à cette idée de composition automatique, ou en tout cas, qui n’ait pas besoin que je sois là pour être active. »

- Pour revenir aux éléments que tu as cités, l’eau et le vent, pourquoi ces éléments-là et pas d’autres ?

« Alors là, ça a à voir aussi avec la question de la réfrigération, un projet qui me tient assez à cœur. Justement, il y a deux types de technologies qui se croisent dans l’installation, deux types de réfrigérations différentes, à savoir le frigo le plus ancien du monde qui est la céramique, le pot en céramique qui a servi à beaucoup à transporter et à conserver les denrées alimentaires et d’autres. Et de l’autre côté, une recherche plus contemporaine sur la thermo-acoustique qui travaille des questions de réfrigération à partir d’ondes sonores. Pour moi, c’était aussi la question de croiser ces deux disciplines, de les mettre en regard et de venir inventer au travers de ça une nouvelle utilisation, en tout cas, par le son de ces technologies. »

Photographie de Alan sur Instagram : @/alanaffichard

- Quel est ton rapport avec la musique et ton rapport avec le son ?

« Alors c’est assez naturel, c’est-à-dire que c’est vraiment un truc qui me touche profondément, quand j’essaye des choses, quand je fabrique des choses, dès que j’arrive à en produire, à faire sortir un son d’un objet, etc. C’est toujours assez intéressant et après je vois comment est-ce que je peux réussir à trouver des façons de moduler ce son, de lui donner des variations, des choses plus de l’ordre du microtons, quoi, et de voir comment est-ce que tout ça, ça peut devenir presque un instrument en part entière, être joué, et voilà. Ça peut être très basique. »

- Comment s’appellent les éléments qui permettent d’enregistrer tous les sons qu’il y a dans ton installation, et comment tu as décidé de les mettre à ces endroits précis ?

« Oui, alors en fait, c’est des microphones. Il y a plusieurs types de microphones. Il y en a trois, enfin quatre. Il y a des électrets, donc ces petits microphones cravate, typiquement qu’on utilise pour le cinéma, qui sont placés plutôt là, dans des espaces qui seraient presque des corps résonnants. Il y en a dans ces tubes de verre où il y a de l’eau et aussi dans une flûte. Ils viennent comme ça se mettre et ils viennent amplifier vraiment l’air, ce qui se passe autour, ce qui résonne, etc. Et donc il y a d’autres types de microphones qui sont plutôt des microphones de contact, qui ont besoin d’une surface ou d’un environnement.

Donc il y a un hydrophone, qui est lui dans l’eau. Il y a ce qu’on appelle des microcontacts, des micros piezo, qui ont besoin d’être attachés à la céramique, soit à une matière qui va toucher la céramique, qui va venir aussi créer ce son.

Et en dernier, un géophone qui est similaire aussi au piezo sauf que ça prend juste les vibrations basse fréquence, donc un peu comme les vibrations sismiques, ça sert à ça à la base. Et donc tous ces microphones rentrent dans une carte son qui va redistribuer ces sons, sans traitement ou quoi que ce soit, mais juste de manière à répartir les sons à travers différentes enceintes, qui va permettre aussi aux spectateurs, spectatrices de pouvoir naviguer ou en tout cas déambuler autour de l’installation et se faire sa propre écoute. »