Plus l’image est fugitive, plus elle vous marque longuement.

Le film Choses vues de Boris Grzeszczak est filmé à travers la fenêtre d’un train. La vitesse emporte des scènes à peine vues, déjà disparues. La vitre du train, devenue écran de projection, se peuple alors de pensées, de réminiscences et d’apparitions. Une ou plusieurs histoires prennent forme à partir de ce qui pourrait relever du hasard.

Ce paysage, qui ressemble à un souvenir, recèle un drame face auquel nous restons impuissants, emportés, à notre tour, dans la fuite du temps.

Origines du film

Ce projet trouve son origine dans la mise en perspective de deux évènements advenus à dix ans d’intervalle.

Le premier choc eut lieu depuis un point de vue au centre de Paris. Une longue vue qui devait me permettre d’admirer le paysage fit de moi le témoin d’un acte de violence conjugale commis dans un immeuble en contrebas. Après avoir couru au pied de l’immeuble, je me suis retrouvé impuissant à y pénétrer.

Le second choc n’est rien d’autre qu’un enfant qui court dans un champ vu depuis un train en marche. Il est de dos et nous nous éloignons l’un de l’autre à des vitesses sans commune mesure.

Malgré la brièveté de cette vision elle resta, dans mon esprit, en état de suspension. Suite à cette vision, chaque chose observée depuis la fenêtre devint un possible détonateur à fiction.

Je compris alors que la vitre d’un train peut être un lieu de projection pour nos pensées inconscientes. Le lieu où l’imaginaire trace des milliards de routes et où la beauté est d’autant plus poignante qu’elle est fugace. Ces paysages traversés à toute vitesse, où les images se volatilisent au moment où elles sont perçues, m’a paru un dispositif d’une incroyable puissance esthétique aux résonances conceptuelles riches.

Les impressions conjuguées de ces deux expériences firent naître en moi l’idée d’un film uniponctuel tourné vers le paysage défilant d’un train. Le paysage sera constitué essentiellement d’une longue nappe périurbaine – l’époque des banlieues infinies commence avec le chemin de fer – entrecoupée de zones rurales. Dans ce paysage se dérouleront une multitude de dramuscules.

Inspiration picturale

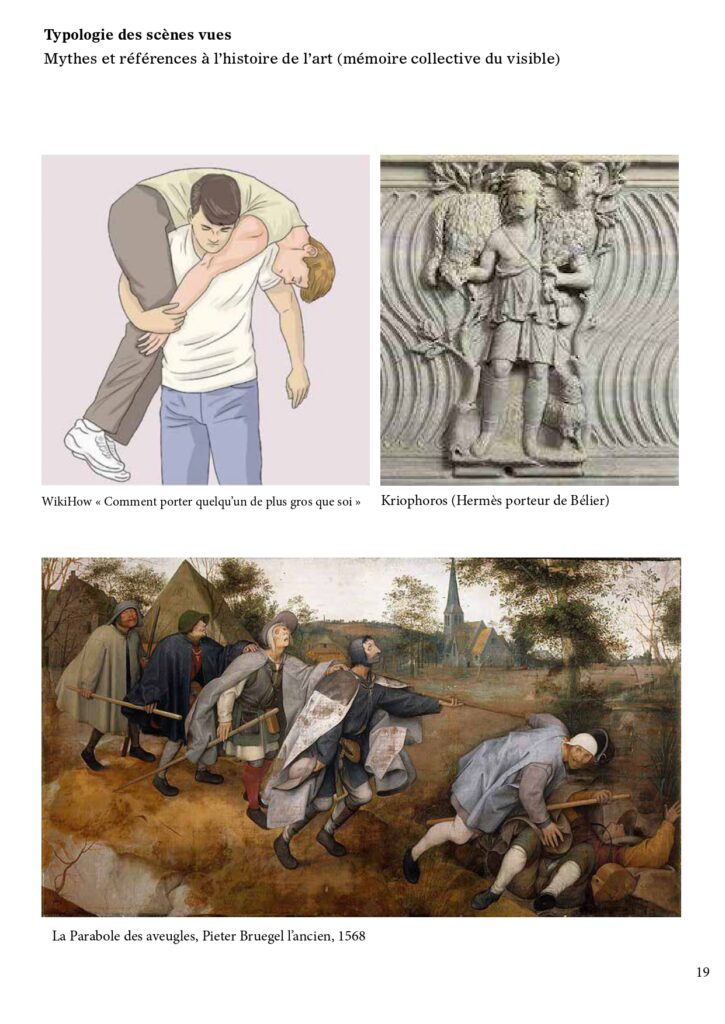

Un tableau fut très important dans la mise en œuvre du film, une peinture dont l’attribution à Bruegel fait encore débat et qui s’intitule La chute d’Icare. Ici, le drame mythologique (Icare qui se noie) jouxte la plus banale scène de campagne, un homme et sa charrette. Le dicton associé à cette peinture fait largement écho au propos du film : « aucune charrette ne s’arrête pour un homme qui meurt ». Par ailleurs, une technique narrative en peinture, consistant à répartir dans un même tableau différents instants d’un même drame, m’a beaucoup inspirée pour l’élaboration d’une scène cruciale du film.

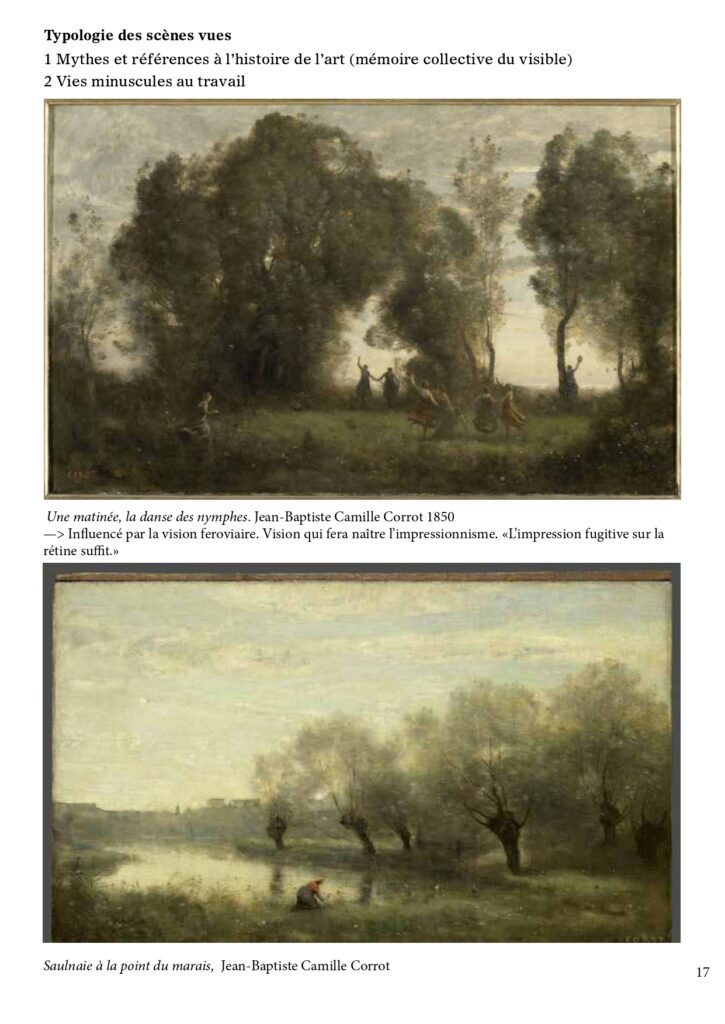

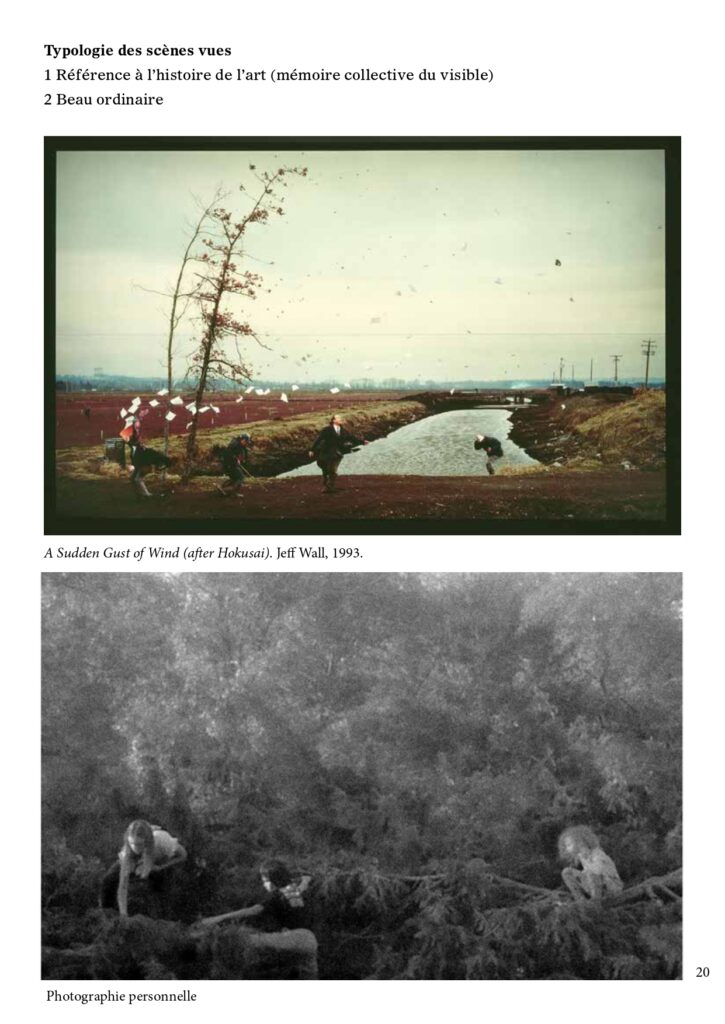

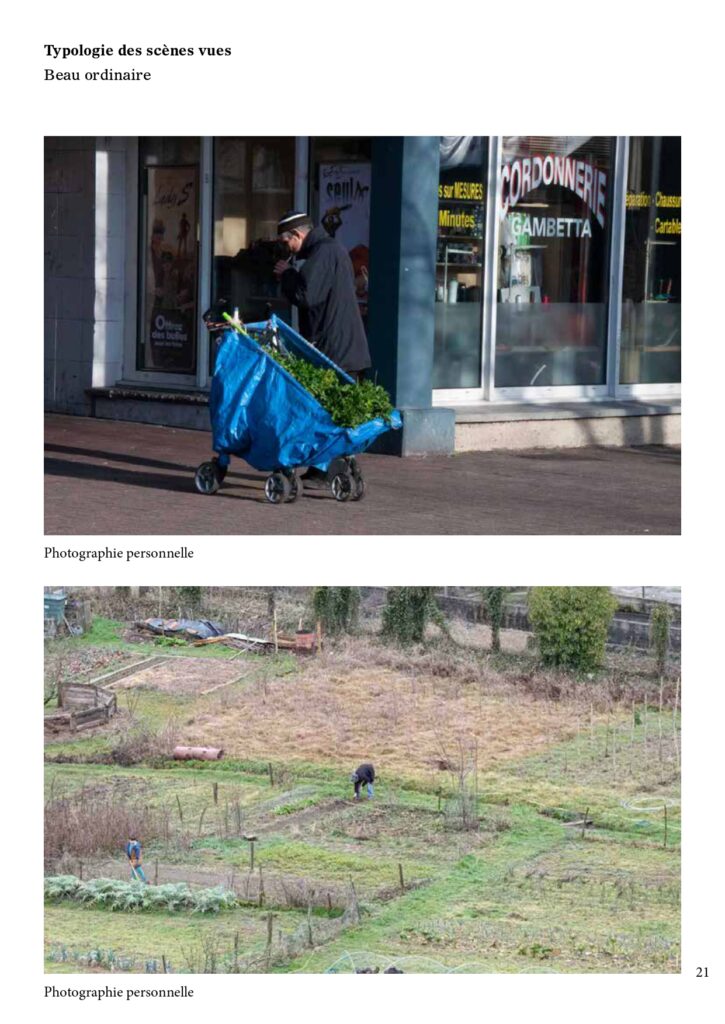

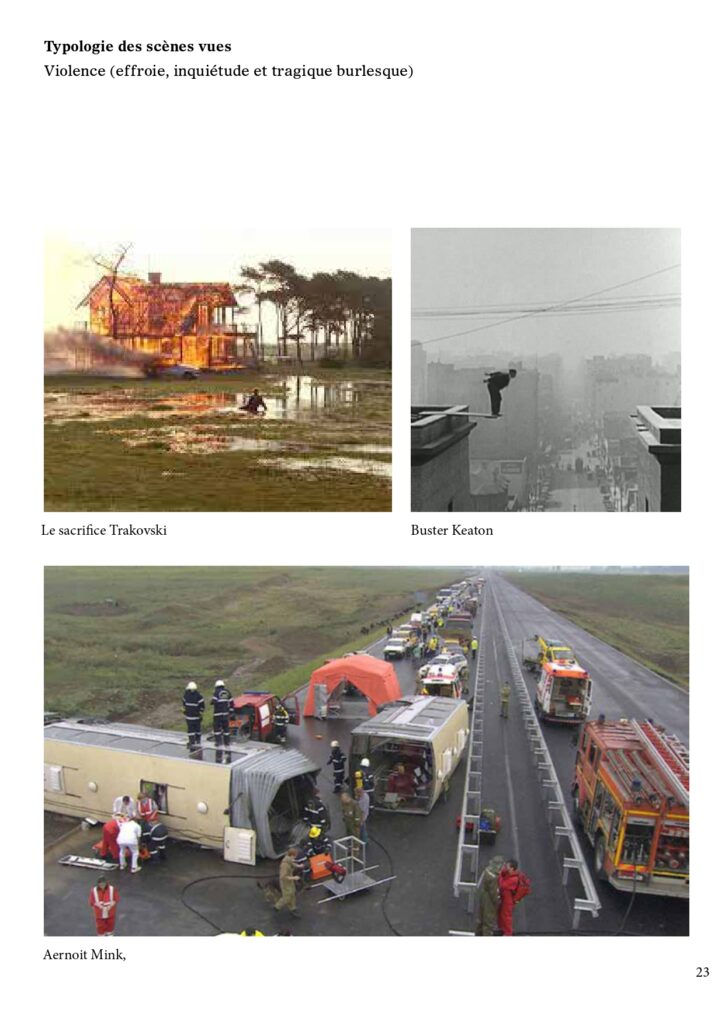

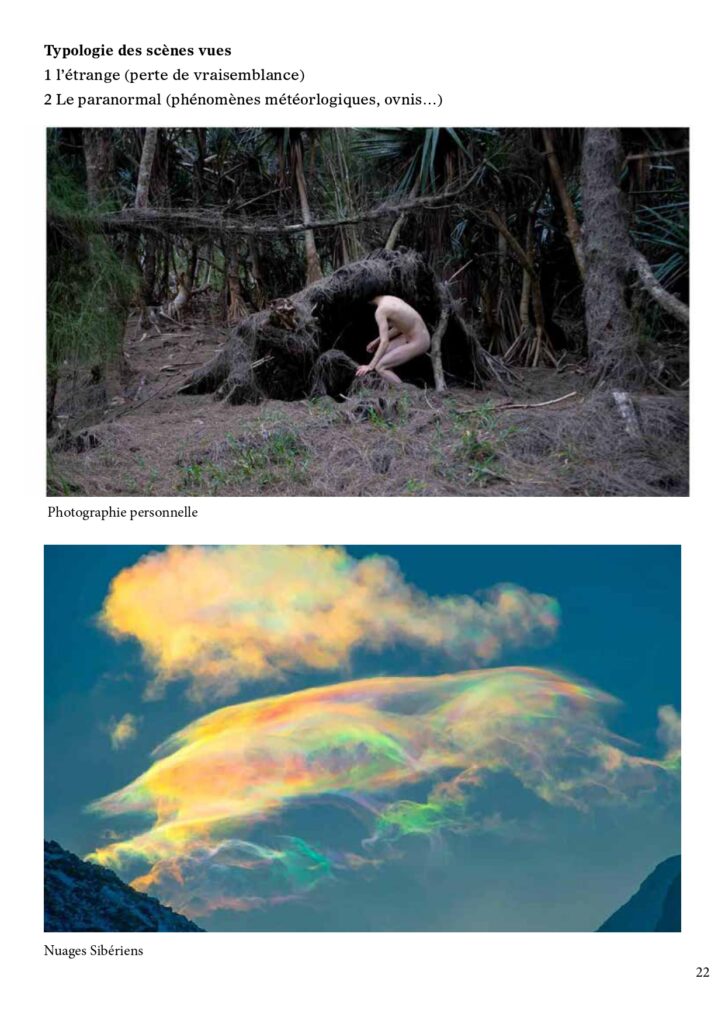

Typologies de scènes vues à filmer

Boris Grzeszczak a petit à petit établi une liste des scènes qu’il souhaitait filmer sur le trajet du train. En plus de lister par écrit les visions auxquelles il voulait donner vie, il également réalisé les planches visuelles ci-dessous, mélange de tableaux, de captures d’écran de films, d’images trouvées en ligne et de ses propres photographies.

Les préparatifs du tournage

Comment filmer depuis un train en marche ?

Ce projet posa d’emblée plusieurs problèmes artistiques et techniques. Artistiquement d’abord, il fallait veiller à ce que la fréquence d’enchaînement des scènes et leur nature ne donne pas l’impression d’un catalogue de gestes et de postures indigestes. Difficulté qui fut surmontée en travaillant l’écriture, mais aussi durant le repérage sur le décor réel.

Problématiques techniques :

Il semblait évident qu’il me fallait tourner depuis un train en marche et non pas simuler le mouvement d’un train sur un autre véhicule. Dès lors, à quelle vitesse roulera ce train ?

À quelle distance maximale et minimale envisager les scènes ? Faudra-t-il les suivre du regard — seule manière d’avoir des scènes nettes et non floutées par la vitesse — ou les laisser passer ? Comment appréhender l’apparition de l’imprévu dans le film (les personnes qui vivent dans ce paysage) ? etc…

La première tâche fut de trouver un chemin de fer et un train dont nous aurions les commandes. Après avoir été aiguillé par une sommité ferroviaire, Bruce Lefevre, j’ai pu entrer en contact avec l’association des trains touristiques de la vallée de l’Aa, qui loue sa ligne et ses trains pour le cinéma et la télévision quand ils n’organisent pas de voyages thématiques ouverts à tous. Le trajet est toujours le même : de St Omer à Lumbre et retour. Après avoir participé à plusieurs voyages, j’ai réalisé que ce trajet — où s’enchaînent zones pavillonnaires, paysages périurbains et un peu de campagne — était exactement celui qu’il me fallait.

15 kilomètres de ligne que nous pourrions filmer des deux côtés à l’aller comme au retour donc potentiellement 60 km de paysages à filmer.

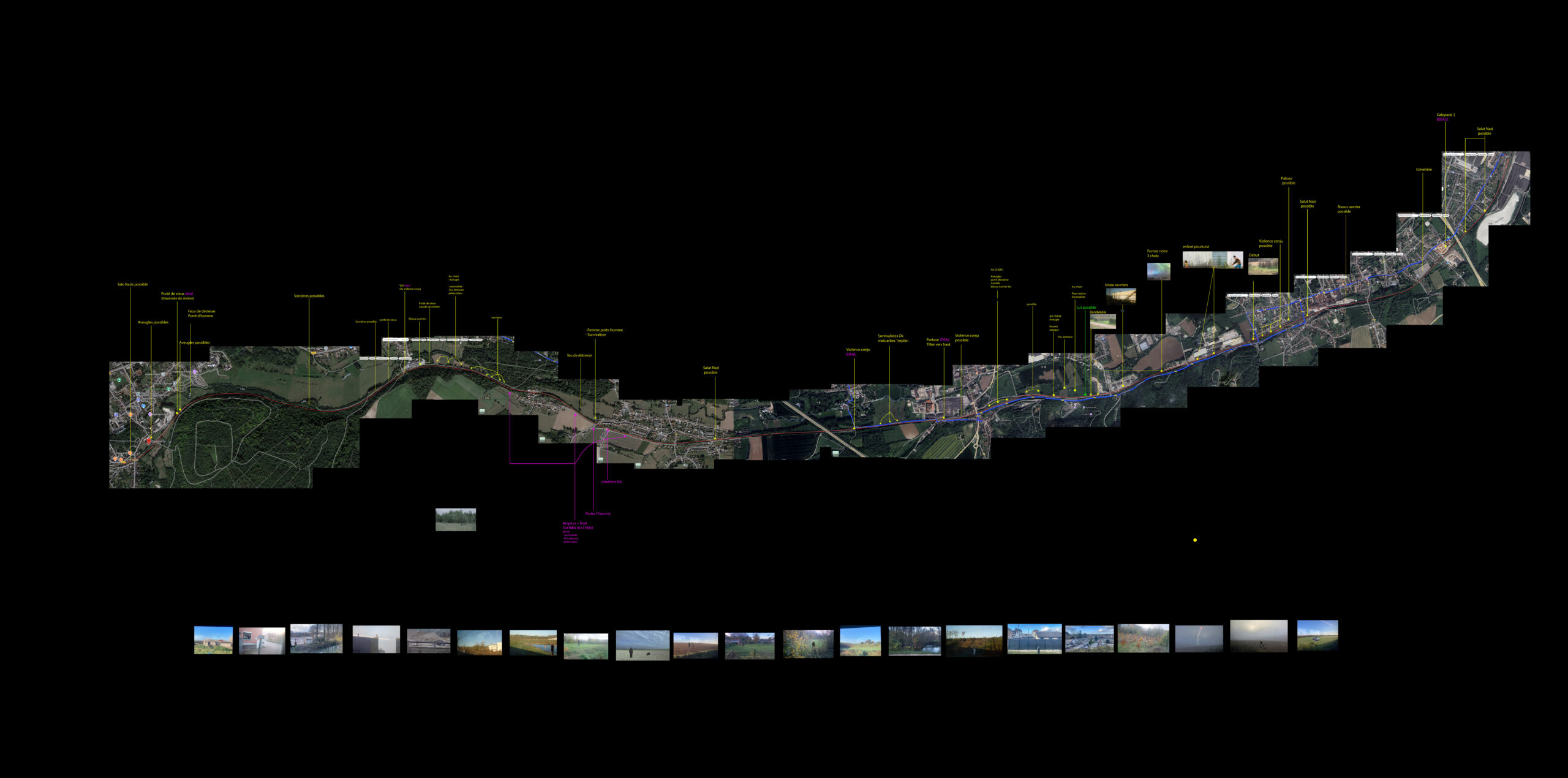

Cartographier la ligne de train

J’ai établi une carte très précise de la ligne et de ses paysages en mettant bout à bout des captures Google Map. Il fallait d’abord localiser dans les rush les endroits propices à chaque scène puis les reporter sur la carte pour ensuite envisager les chemins d’accès pour les acteurs. (voies carrossables — endroits où garer les voitures sans qu’elles soient visibles à l’image, etc.) Ainsi chaque scène, aussi petite soit-elle, nécessitait un véhicule et un conducteur / régisseur pour empêcher que les acteurs aient faim ou froid durant les temps d’attente. Quand les lieux étaient trop difficiles à atteindre en voiture nous emportions les acteurs dans le train et les abandonnions (avec leur baluchon) dans le paysage.

Des essais nous ont permis d’établir qu’il fallait filmer sans vitre entre la caméra et le paysage pour éviter des reflets non désirés à l’image. Reflets qui seront ajoutés aux moments voulus en post-production. C’était aussi l’occasion d’obtenir une série de rush exploitables pour commencer à placer, dans le décor réel, les différentes scènes du scénario.

Story-Board / Photomontages

Une fois le trajet du tournage défini, Boris a pu créer des photomontages pour visualiser les différentes scènes qu’il souhaitait mettre en scène sur le passage du train. Les paysages sont des vues prises depuis la fenêtre, dans lesquelles il a inséré des images de son entourage et des silhouettes issues d’internet, ou même de tableaux.

Repérages sur place et changement de scénario

Quelques jours avant le tournage, le scénario du film a pris une tout autre allure. Le trajet du train étant parsemé de passages à niveau, nous nous sommes arrêtés durant les repérages, derrière une maison dont nous pouvions observer “l’arrière”. Je pris alors pleinement conscience que, depuis un train, nous avons accès aux zones cachées des espaces habitables (alors que quand nous circulons en voiture, les habitations nous montrent leur face publique.)

Cette maison se situait rue Victor Hugo à Lumbre — ce que j’interprétai comme un signe : le titre du film faisant référence au recueil de Victor Hugo, Choses vues.

La position de la maison par rapport au train et à la chaussée permettait une mise en scène en trois temps assez prometteuse. Ainsi la décision fut prise de faire ralentir le train à ce moment et de faire de ce décor celui de la scène centrale du film. Dans cette scène, nous somme témoins d’un drame que personne ne voit tandis que, sur l’autre partie du plan, un groupe de personnes regarde un autre drame qui nous échappe.

Cette scène devenue centrale et prenant une importance particulière, il semblait évident de revoir le scénario, de le simplifier. Il ne sera plus question de la violence qui nous arrive par le prisme des médias mais seulement de celle qui arrive “chez nous” ou “près de chez nous” mais qui justement manque de témoins. Le foyer qui depuis son institution doit protéger l’individu est un lieu où le danger est accru pour la moitié de la population. Il est aussi, pour bien des enfants, celui où naissent les traumas et la source de douleurs qui les accompagnent leur vie durant.

Dans le film, d’autres maisons où s’arrête le regard sans que s’arrête le train, feront naître quelques résurgences sonores d’une violence qui s’entend sans se voir.

Au sein du film, cette violence restera entourée de gestes et d’instants beaux et anodins, comme dans la vie. Violence tristement commune qui surgit dans un paysage beau et banal. Même si on peut prendre chaque scène simplement pour ce qu’elle est, des liens peuvent aussi être tissés entre toutes les scènes et le film permet, à mon sens, un grand nombre d’interprétation possible.

Autorisation de tournage et accès aux lieux

Après avoir décidé du lieu de chaque scène, il fallait convaincre les entreprises et particuliers de nous donner accès à leur établissement. Une journée de repérage et de démarchage, accompagné de mon irréprochable chargé de production Stephane Smogor, permis d’obtenir des résultats rapides, seul la maison du drame posa quelques problèmes étant donné le caractère violent de la scène qui devait s’y dérouler. Le propriétaire fût convaincu à force de persuasion et de réécriture du script.

Même si la sollicitude des habitants de la région était grande, nous n’avions pas pu — faute de temps — réunir toutes les autorisations nécessaires le jour du tournage. Dans le parking d’une usine, un tas de gravas d’un beau gris qui devait être le terrain de jeu de 4 enfants, restait inaccessible. La mission fut donnée au vaillant Miguel Miceli, artiste de ma promotion au Fresnoy. Après avoir installé des lumières dans la maison d’un mystérieux notaire, un ami de ce dernier se proposa de le conduire avec sa Ferrari — le temps nous manquait — chez le maire de Lumbre qui, depuis son lit de convalescence, lui confia les clefs du parking de l’usine.

Le tournage du film

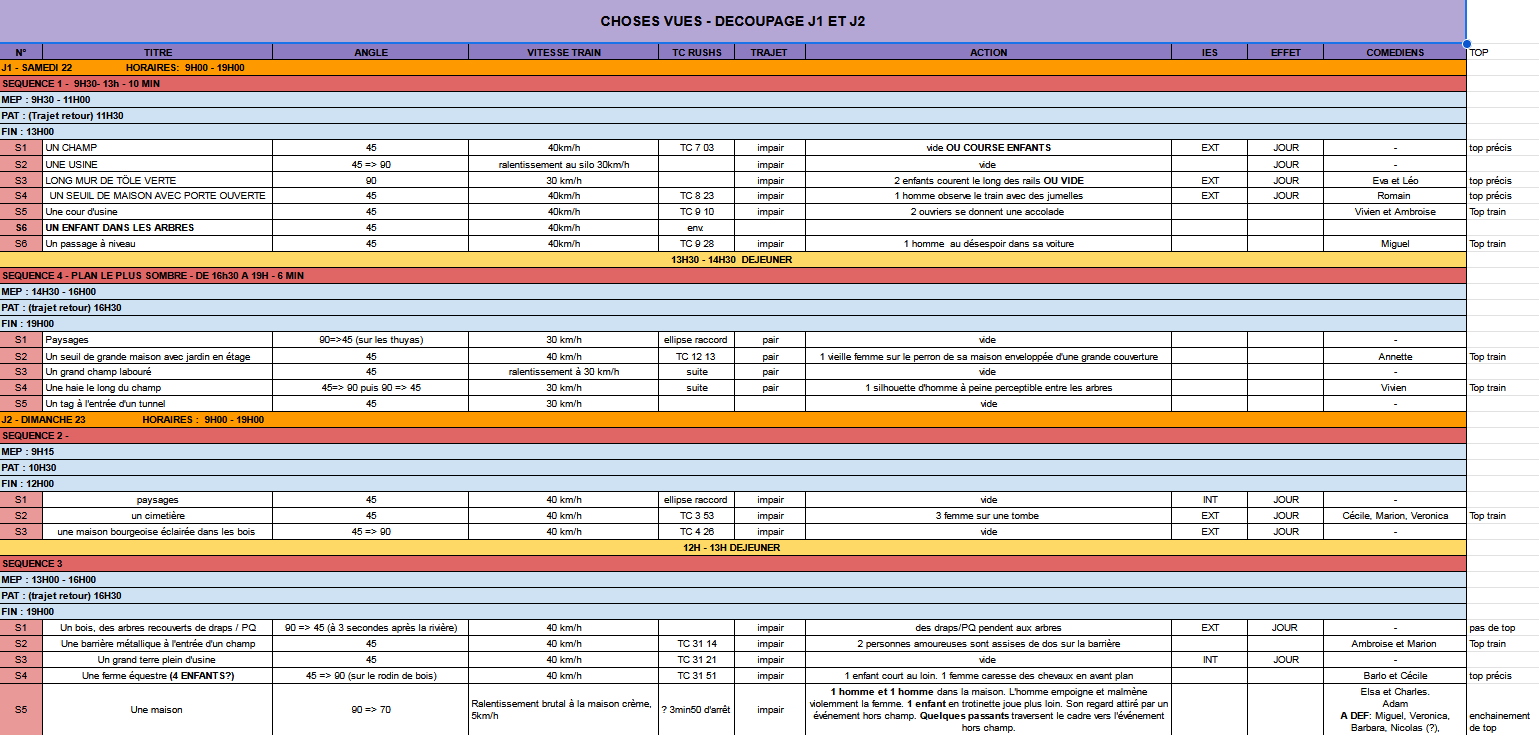

Le film est composé d’un raccord de 4 plans séquence formant un long travelling de 14 min rejouant peu ou prou le déroulé d’une journée / d’un voyage.

Le tournage était prévu sur trois jours. Deux jours dans le train et un jour au plateau du Fresnoy pour filmer le court passage à l’intérieur du train.

Je fis venir une équipe d’acteurs composée essentiellement d’amis et recrutais les autres dans la région. Il m’a aussi fallu avoir une assez grande quantité de véhicules et de conducteurs.

Les feuilles de routes composées avec talent par mon assistante Georgia Azoulay et son stagiaire Sandro Demay furent particulièrement ardues à mettre en place. Mais après une grosse journée, le rôle de chacun était inscrit dans la ligne du temps.

C’est par talkies-walkies que je communiquais depuis le combos avec les deux conducteurs : un à l’avant du train et l’autre à l’arrière. Leur professionnalisme et leur gentillesse fit que nous avons atteint des degrés de précisions remarquables dans les mouvements du train.

Après avoir aménagé un wagon pour qu’il puisse accueillir la caméra et la petite équipe image nous sommes partis tandis que les acteurs partaient dans leur voiture respective se placer dans le paysage.

Nous procédions de la sorte : premier passage du train où nous nous arrêtions sur chaque scène pour diriger les acteurs et les placer dans le cadre. En plus des talkie-walkie je m’étais muni d’un haut parleur de guide touristique pour mieux diriger les groupes. Puis retour au point de départ et première prise à vitesse réelle (environs 40 kilomètres heure.) Nous faisons autant de prises que le temps nous le permettait. Sur certains plans, trois prises seulement furent possibles. Sur d’autres, une dizaine. Sur les trajets qui nous faisaient revenir au point de départ, mon assistante et moi faisions des retours téléphoniques aux différentes équipes d’acteur avant de retourner la prise.

Le plan de travail consistait à tourner deux plans séquences par jour. Le plus court des plans séquence ne nécessitait que deux acteurs mais comportait de grandes difficultés liées à l’angle de la caméra (à 45 degrés par rapport au sujet, placé à seulement quelque mettre du train) et à l’action attendue : une chute.

Le plus long plan était habité par une douzaine d’acteurs et figurants répartis sur six kilomètres. La scène centrale du film qui clôture ce plan nécessitait de chorégraphier simultanément une action intérieure avec deux acteurs ainsi qu’un groupe de huit personnes dans la rue juste à côté de la maison. Pour diriger tous ces figurants et réguler la circulation des voitures, une équipe aguerrie de régisseurs risqua sa vie. Comme certains coups de fusil entendus au loin nous l’avaient indiqué, nous étions en pleine saison de la chasse et les régisseurs durent gérer des chasseurs impatients de rentrer chez eux, quelque peu agressifs et, bien évidemment, armés.

La technique du « pare-coucou »

Même si je désirais avoir dans le film des figurants involontaires (simplement sur notre route, vivant leur vie), je craignais que la vue du dispositif caméra / train les encourage à faire coucou. Mon intuition était bonne. Après avoir remarqué quelques coucous nous avons dû mettre en place un pare-coucou. Quand nous savions qu’une zone était peuplée, une personne de l’équipe allait aux avant-postes et repérait les personnes qui sortaient déjà la main de leur poche pour faire le geste tant redouté. Si l’intention du coucou était avérée, notre vigie criait “coucou” et la cheffe opératrice avait juste le temps de pointer la caméra vers le ciel pour les faire sortir du cadre. Mais évidemment ils ne purent pas tous être évités et le pare-coucou le plus efficace, mais aussi le plus cruel, fut celui du montage image.

L’équipe du film

Réalisation et scénario : Boris GRZESZCZAK

Interprétation – casting : Barlovento SCHEPARD (France), Marion CORRALES (France), Elsa GRZESZCZAK (France), Charles VAN DE VYVER (France)

Image : Anna SAUVAGE (France)

Montage image : Boris GRZESZCZAK aidé Par Manon DELEU (France)

Son : Arthur LAO (France)

Musique et montage son : Yohei YAMAKADO (France / Japon)

Mixage : Simon LEBEL (France)

Accompagnement artistique : Bertrand MANDICO (France)

Boris Grzeszczak

Né à Reims en 1989. Après des études à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, il s’installe à Paris où il prend part à plusieurs projets scéniques : avec la compagnie Le Dispariteur, à la Ménagerie de verre et au Théâtre des Bouffes du Nord, et avec la compagnie L’Heure du rat, à Lafayette Anticipation. En parallèle, il développe une œuvre plastique (films, photographies, dessins) et aura la chance de participer à diverses expositions notamment chez Pauline Perplexe (Arcueil) et à la Galerie Stéphanie Kelly (Dresden).

Filmographie :

Idylle (2020)

Poliche (2021)

Le penseur en son troupeau (2024)

Le chant des gnocchis (2025)

Instagram : @boris_grzzz

Le film Choses vues de Boris Grzeszczak sera présenté dans l’exposition Panorama 27 – Simultaneité au Fresnoy du 19 septembre 2025 au 4 janvier 2026.